性感染症「梅毒」患者が1万人超え… 急増の背景にある“やっかい”な事情とは

性感染症である「梅毒」の患者数がここに来て急増している。国立感染症研究所によれば、2022年10月現在で、罹患(りかん)者は1万人を超えたと報告されている。

梅毒は主に、「性的な接触」を介して、「梅毒トレポネーマ(スピロヘータの一種)」と呼ばれる細菌に感染して発症する感染症だ。人間の性生活を脅かす病として、日本ではすでに戦国時代(15世紀末頃)あたりにはその記録が残っているという。

第2次世界大戦後、抗生物質であるペニシリンの開発によって、梅毒の患者は激減、「昔の感染症」のひとつと思われていた。しかし、この10年で患者数は10倍以上と”激増”ともいえる状態だ。

梅毒は「痛くない」のが特徴

「梅毒はひと言でいえば、”やっかい”な病気です」

東京大学名誉教授で、『性の健康医学財団』の北村唯一理事長は梅毒についてこう話す。

まず、この感染が広がっている根本的原因が解明されていない。また、梅毒に感染しても不顕性(ふけんせい)、つまり症状が体に出ない「無症状」のケースの割合も高いという。

さらに、症状が出ても自然に消え、医者にかからずとも表面上は「治った」ように見え、罹患者の「痛みを伴う」自覚症状もほぼない、といった”やっかい”な要素が多い。

梅毒は大きく分けて、その潜伏期間が「3週、3カ月、3年」に分けられる。

「第1期梅毒」にあたる約3週目。性的接触があった細菌の侵入部位、例えば男性器の亀頭部分などに「初期硬結」と呼ばれるしこりなどが発生する。併せて、鼠経(そけい)リンパ腺(太ももの付け根)の腫脹(しゅちょう)なども起きる場合もあるが、その見た目と異なり「痛くない」(無痛性硬結)のが特徴だ。

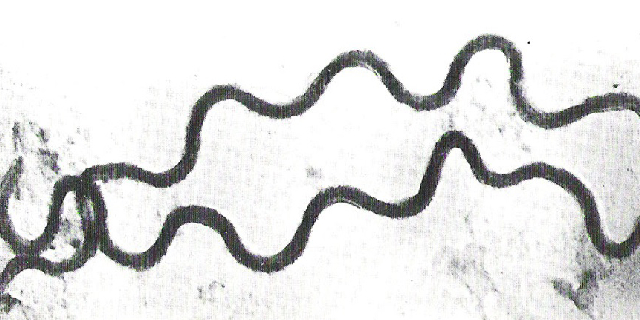

第1期の口唇梅毒(画像提供:性の健康医学財団)

第1期の口唇梅毒(画像提供:性の健康医学財団)「世の中に、痛くも痒(かゆ)くもない“重篤”な病気がある。それが「梅毒」と「がん」ということになります」(北村理事長)

感染から約3か月後の「第2期梅毒」には、再発が繰り返されるが、その症状は体のさまざまな箇所に出現する。赤い斑点(梅毒性バラ疹)、梅毒性脱毛 (虫食い状脱毛)などの症状だが、悪性のものになると、軟骨炎によって鼻欠け(鼻軟骨欠損)に至るケースもあるという。

これらの状態でも、痛みはない。この後、放っておいても3週間程度で発疹などは消えるが、全身に梅毒菌が回る。この第2期までは、ペニシリン系の薬剤を投与すれば治癒が可能だが、次の段階に移行すれば治すことが難しくなる。

手に発生した紅い斑点【第2期】( 画像提供:性の健康医学財団)

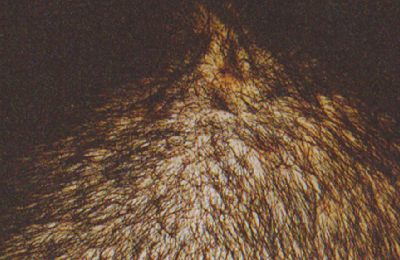

手に発生した紅い斑点【第2期】( 画像提供:性の健康医学財団) 梅毒性脱毛【第2期】( 画像提供:性の健康医学財団)

梅毒性脱毛【第2期】( 画像提供:性の健康医学財団)そして「第3期梅毒」は初感染から約3年。感染力が弱いため、他者にうつすことはないが、全身に梅毒菌が回っている状態となる。ゴムまり状のしこり(ゴム腫)が皮膚や筋肉などに出現、心臓や肝臓などにもできるケースもあるため、大動脈炎、大動脈瘤(りゅう)といった重篤な疾患にいたるケースもある。

さらに、初感染から長期間経過した「第4期梅毒」に入ると通称「脳梅毒」状態となる。性病は「下(しも)」の病気とイメージされがちだが、「全身病」だ。最終的には「脳」に到達し、歩行障害、視力障害などを経て死に至る。ただし、医療技術の進歩により、戦後、第3期梅毒以降の症例はほとんど見られないのが現状であるという。

「亡国病」とも呼ばれた梅毒が激減した理由

梅毒が「昔の病気」とされてきた理由は、その検査方法と治療薬の発展の歴史にある。

現在、梅毒は採血した後の「血清反応」を見る検査が一般的で、心当たりのある人が行えば見逃されることはない。例えば、風俗関連業務に従事する女性などに関しては、月1回の性病検診を義務づけている店舗なども多いという。

ただ、戦前には、公娼(こうしょう・公に営業を許された娼婦)に対して強制的に梅毒などの性感染症をチェックする「検梅(けんばい)」制度などが行われていたが、各都道府県で検査方法はまちまちであった。

そして、戦前は血清反応による検査技術が確立されておらず、見逃されることも多かった。また、梅毒は前出の通り「不顕性」の場合が多く、自覚症状のないまま、その感染が広がっていった。

さらに、当時、梅毒の治療薬はサルバルサンというヒ素を含む合成化合物であったが、完治させることが難しく、「不顕性」梅毒が広がる要因にもなった。戦後、現在でも使用されているペニシリンが開発され、かつて「亡国病」とも呼ばれた梅毒は激減した。

感染症の「多様化」は歴史の必然!?

このように、日本では昔の病気と思われていた梅毒だが、その患者が2013年頃から増え始めている。

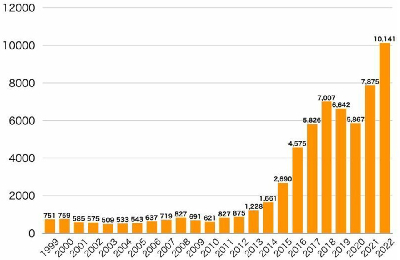

日本国内の梅毒罹患(りかん)者数の推移(2022年10月現在)

日本国内の梅毒罹患(りかん)者数の推移(2022年10月現在)北村理事長は、その要因を特定するのは難しいとしながら、いくつかの時代背景との関連を語る。

「日本人の検査だけなら良いですが、海外から持ち込まれた場合対処が難しい面もあります。患者数の統計を見ると、コロナ感染症で外出が自粛され、日本が「鎖国状態」になった2020年は数値が若干下がっています。極端な話、インバウンド需要をシャットアウトすれば、徐々に減っていく可能性もなくはありませんが、それは現実的ではないですよね。

梅毒同様、昔の病と思われていた結核も増えています。コロナしかり、国際化・多様化によって病気も多様化するのは歴史の必然ともいえるかもしれません。梅毒だって、元々は、1492年コロンブスがカリブ海のハイチから、金銀財宝の他、梅毒菌をスペインに持ち帰ったことから始まったといわれています。その翌年からヨーロッパで大流行してしまいましたから」

また、前出の風俗店のように「プロ」の従事者たちは、性病に関する定期的な検診を行っているケースもあるが、「やっかい」なのはスマホなどを利用し、個人間で援助交際などを行っている「セミプロ」の存在。さらに感染の割合が高い同性間(MSM)の性交渉なども、その実情を把握するのは難しく、感染が広がっている例もあるという。

多様化などの社会背景が遠からず梅毒が広がる要因のひとつとなっているのであれば、いまや極めて「現代的」な感染症のひとつといえるかもしれない。

梅毒の予防と治療に“やっかい”な点も

梅毒の予防は、性交渉の際に避妊用具(コンドーム等)を装着することが有効だが、口淫(オーラルセックス)などでも感染リスクは高くなるため、完全な予防にはなるべく「(行為の)最初から最後まで付ける」必要があるという。粘膜間に限らず、小さな傷でもスペースがあれば、生命力が強い梅毒はどこからでも侵入してくるからだ。

心当たりがあり、梅毒感染の疑いを持った場合には、早めの検査が賢明だが、一般的な泌尿器科医でも、症例を見る経験も少なく、梅毒を正しく診断できる医師は少ない。自身も若いころは分からないことが多かったと話す北村理事長は、より専門的な性病系クリニックに掛かることを勧める。

また、最近では保険を通すことで勤務先などへの「バレ」リスクを考えて「保険外」の自費診療も増えている。そのため、郵送検査などを受け付けているクリニックもあるという。

梅毒治療には「ペニシリン」が使用されるのが一般的だ。最低1か月、さらに症状が重い場合は2か月、朝昼晩飲み続ける必要がある。検査では、梅毒トレポネーマに対する抗体である「RPR」、「TPHA」の2種類の血清反応を見るが、ペニシリンを飲み続けるとRPRはゼロになるが、TPHAは低い値で残り続けるケースがあるという。

したがって、「完全に消滅しているかどうかは誰にも分からない」(北村理事長)状態とのことで、やはり「やっかい」な感染症といえるだろう。

梅毒の“やっかいさ”には「現代的」な社会背景も(Ryuji / PIXTA)

梅毒の“やっかいさ”には「現代的」な社会背景も(Ryuji / PIXTA)北村理事長が訴える『妊婦検診』の重要性

北村理事長は「妊婦女性」への感染リスクについても呼びかける。

「女性には、妊娠したら必ず『妊婦検診』を受けなさいといってます。梅毒・HIV・淋病(りんびょう)・クラミジアは無料で検査してくれます。もし、陽性となれば、ペニシリンなどで治療が可能です。そうすれば、「無辜(むこ)梅毒」といって、子どもにうつることはなくなります。

ところが、例えばお金が無くて、婦人科にかかることなく「飛び込み出産」した場合などは、リスクは高まります。少ないとはいえ、年間10例ほどの「先天梅毒」の報告があります。まずは、検診を受けましょう」

梅毒に限らず、性感染症に何らかの心当たりがあれば、早急な検査・治療が必要だ。厚生労働省では、感染症に関する相談窓口なども設置しているほか、ホームページでは、性感染症に関するさまざまな情報も公開している。

【公益財団法人 性の健康医学財団】

皮膚科医である東京帝国大学(現・東京大学)医学部皮膚科教授の土肥慶藏が1905(明治38)年に創設。性感染症をはじめ、性の健康を損なう諸要因を、医学的、社会学的、心理学的等の学際領域から究明し、人間の性(Human Sexuality)に関する総合的な取り組みを行っている。

- この記事は、公開日時点の情報や法律に基づいて執筆しております。

おすすめ記事