1週間24時間拘束の末「過労死」も“労災”認定なし…「家政婦」がおかれる“異常な状況”とは?

社会現象にもなったドラマ『逃げるは恥だが役に立つ』をはじめ、数々のテレビドラマや漫画などの影響もあり、一般的に広く認知されることになったのが家事代行サービスである。

実際、野村総合研究所の調査(2018年)によると、”家事代行サービス”の認知度は80%を超える。近年、高齢世帯や共働き家庭の増加などの要因によりニーズも増え、将来の市場規模は少なくとも約2000億円、最大で約8000億円にまで拡大する可能性があるとも推計されている(2018年時点の市場規模は698億円)。

家事代行の担い手は、およそ8割が女性だ。また、2015年に当時の安倍政権が、国家戦略特区での外国人家事労働者の受け入れを解禁したことから、外国籍の就労者の割合も増えている。ハウスキーパー、お手伝いさん、家政婦(夫)、家事労働者などと呼び方はさまざまだが、そのほとんどが「家事代行サービス業者」から一般家庭に派遣され働く”労働者”であり、労働関係法令に守られているのは当然だと誰もが思うかもしれない。

しかし9月29日に行われた裁判で、「家政婦」として働き急死した女性の”労災”を「認めない」という判決が東京地裁で言い渡された。

家政婦=労働者ではない?

訪問介護・家事代行サービス会社の斡旋(あっせん)で働いていた女性(当時68歳)は、2015年に認知症で寝たきりの利用者宅に「家政婦」兼「ヘルパー」として、1週間泊まり込みで勤務した後に、急性心筋梗塞で亡くなった。

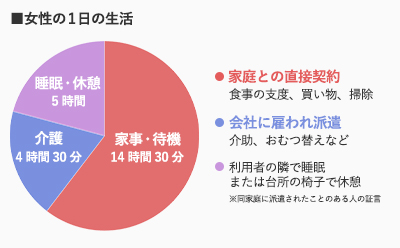

女性の業務は、食事の準備、買い物、清掃、2時間おきのおむつ替え、不定期におこる失禁への対応など家事と介護が混然一体になっていたという。

また、5時間与えられていた睡眠時間(休憩時間)についても、同利用者宅で勤務したことのある別の女性は「部屋は与えられず、就寝時間も定まっていない利用者が寝てから、隣に布団を敷き睡眠をとっていた。同居する息子が利用者の様子を見にくることもあり、落ち着いて寝ることはできなかった」と証言している。

女性の夫が、急性心筋梗塞は「業務による過労状態」が引き起こしたとして、労災を申請したが不支給となった。

不支給の理由は、女性が労働基準法116条2項の「家事使用人」に該当し、労災保険の適用除外になるからであった。その後、審査請求、再審査請求も退けられ、夫は2020年に国を相手に労災認定を求め提訴した。

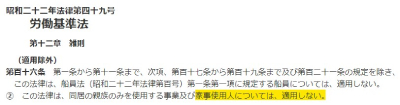

労働基準法116条2項(e-Gov法令検索より)

労働基準法116条2項(e-Gov法令検索より)「家事使用人」という”規定”

労働基準法における「家事使用人」とは、主に「個人家庭」においてその家族の指揮命令を受けて家事一般に従事する労働者のことだ。

これは1947年に労働基準法が公布されたときのままの規定だが、1988年に労働省(現厚労省)は「家事使用人かどうかは従事する作業の種類や性質を勘案して労働者の実態を見て決定する」と通達を出した。

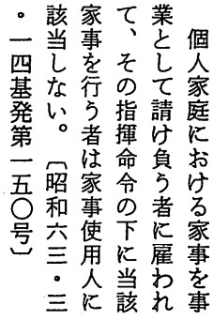

また、同年の労働省(現厚労省)労働基準局長による行政解釈(基発第150号)では、「個人家庭における家事を事業として請け負う者に雇われて、その指揮命令の下に当該家事を行う者は家事使用人に当たらない」と定めている。

基発第150号(全国労働安全衛生センター連絡会議HP「労働基準法関係解釈例規について」より)

基発第150号(全国労働安全衛生センター連絡会議HP「労働基準法関係解釈例規について」より)つまり、個人家庭と家事労働者が直接的な契約を結び労働していれば「家事使用人」であり労災は認められない。しかし個人家庭と労働者の間に事業者がおり、その指揮下にあると該当されれば「家事使用人にはあたらず」労災が認められるほか、原則として「家事使用人」であるかどうかは”実態”をみて決定されるということだ。

女性を斡旋していた訪問介護・家事代行サービス会社では、介護保険が適用される「介護業務(訪問介護事業)」は会社が雇用し派遣する「非常勤ホームヘルパー」が担当し、保険適用外の「家事」は利用者が自費サービスとして直接契約した「家政婦」が担当していたという。

今回、女性は亡くなる直前に訪問していた家庭で、「家政婦」兼「非常勤ホームヘルパー」として、いずれの業務もひとりで行っていた。

介護時間だけを切り取った地裁判決「過重業務とは認められない」

原告らは「同じ家で同じ人にサービスを提供しているのであれば、業務内容の区別は難しい。家事部分についてだけ『労働者を家庭に紹介しただけで、使用者ではない』というような契約がまかり通れば、たとえ24時間労働であっても労基法の適用を免れてしまう」と訴えた。

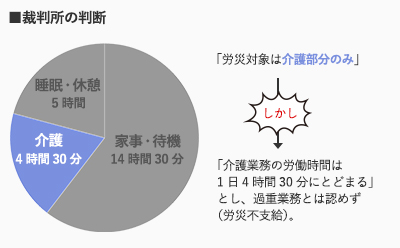

しかし東京地裁は、女性が住み込みで拘束されていた24時間のうち、同社に雇われ担った業務は「介護業務」のみで、「家事」については家庭との直接契約になっていたと形式を重視し判断した。

睡眠時間(休憩時間)を除く1日19時間の業務中、同社の指揮下にあった労働時間は「介護業務」の4時間30分のみとし、「総勤務時間は、31時間30分(4時間30分×7日)にとどまることから、過重業務だったとは認められない」と結論付けた。

労働法の『いろは』を無視した判決?

裁判後会見を開いた代理人の明石順平弁護士は、「裁判所は女性の業務の”実態”をまるで無視している。契約書などの形式的な文言だけではなく、実態に基づく判断をしなければならないというのが、労働事件・労働法の『いろは』であり、裁判所の正しい姿勢だ。そこから全く外れた、とんでもない判決だと思う」と批判した。

原告代理人の指宿昭一弁護士(左)と明石順平弁護士(右)(9月29日 霞が関/弁護士JP編集部)

原告代理人の指宿昭一弁護士(左)と明石順平弁護士(右)(9月29日 霞が関/弁護士JP編集部)同代理人の指宿昭一弁護士は、家事使用人に労働法が適用されない規定そのものに触れ、「労働相(現厚労相)の元で行われた労働基準法研究会が、1993年の時点で『規定に合理的な理由はなく廃止することが適当』と報告していたにもかかわらず、国は廃止しなかった。

国際的には、家事労働者もほかの労働者と同じ権利を有するべきという考え方がスタンダードになっている。時代遅れな規定は、国会で議論し削除すべきだ」と話した。

「控訴します」と宣言した原告(手前)(9月29日 霞が関/弁護士JP編集部)

「控訴します」と宣言した原告(手前)(9月29日 霞が関/弁護士JP編集部)女性の夫は「国は家事労働者にも労基法を適用し保障するべきだと考える」と改めて訴え、「高齢者、要介護者のために献身的に働いてきた妻が、権利を有する『労働者』だったと認められるよう、これからも戦い続けます」と控訴の意向を示した。

「異常な状況」が社会的に知られ始めている

原告を支援するNPO法人POSSEでは、女性の過労死認定を求めるオンライン署名活動を行っており、裁判までのおよそ1か月間で約2万2千件を集めた。

裁判後も署名は増えており、POSSEはインターネット上で「現在の家事労働者の置かれた異常な状況が社会的に知られるようになり、この状況を変えるべきという社会的な情勢が作られ始めています」と声明を出した。今後も活動を続け、集まった署名は厚生労働省と東京高裁に提出される予定だ。

- この記事は、公開日時点の情報や法律に基づいて執筆しております。

関連ニュース

-

部下へのパワハラで訓告処分・出向命令を受け「適応障害になった」 …新幹線“車掌”の訴えに裁判所の判断は

2024年07月02日 10:47

-

「母は奴隷なのか」1週間泊まり込み勤務後“急死”、家事使用人の「労災不支給」めぐる裁判が結審 遺族ら思いを語る

2024年07月02日 09:48

-

「過労死等防止対策推進法」成立10年、3度目の“大綱”見直し前に超党派議連が総会 出席者「実効性のある対策必要」

2024年06月28日 10:16

おすすめ記事