急増「フィッシング詐欺」なぜ引っかかる? ヤマト運輸“偽メール”受信した男性が本物と信じた2つの要因

著名人をかたる投資詐欺による被害が拡大し続けているが、企業になりすましたフィッシングメールによる詐欺も猛威を振るっている。フィッシング対策協議会によれば、2023年のフィッシング報告件数は119万6390件で、過去最多。2年前の2021年(52万6504件)比では倍以上となっている。急増の背景になにがあるのか。企業になりすました実際のフィッシングメールから、その要因を解析する。

偽企業メールの「現物」で検証するだまされるポイント

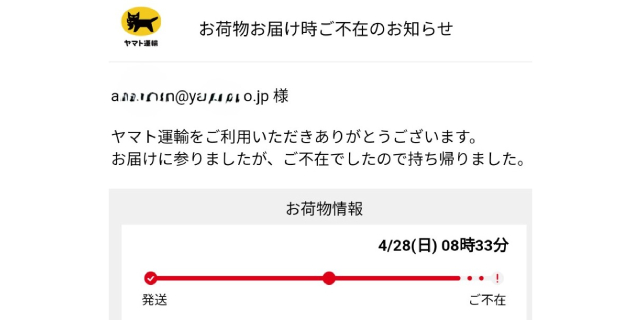

今回、実際にヤマト運輸からフィッシングメールを受け取った都内在住の男性Tさんに現物を共有してもらうことができた。

4月末にヤマト運輸から、「お届け物お届けのお知らせ」のタイトルでメールを受信したというTさん。毎年、ゴールデンウィーク前後に、両親からフルーツが送られてくることもあり、いつもの感覚でメールを開封したという。

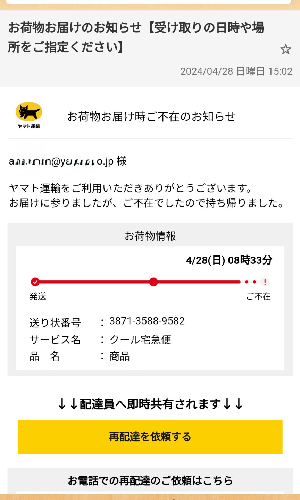

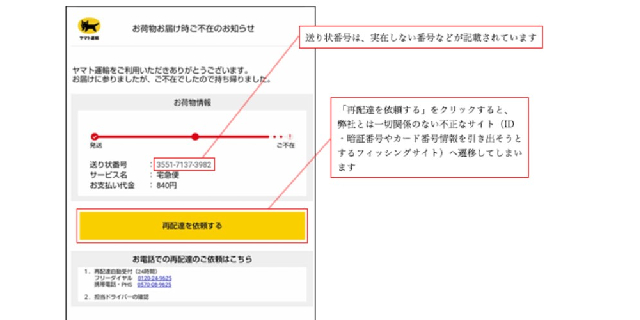

内容は、「お届け時に不在だったので、再配達を依頼してください」というもの。そこには「お荷物情報」として、送り状番号、クール宅急便であること、配達状況なども記載されている。これまでに同様の状況は経験しており、Tさんはこの時点まではなんの疑いも抱かなかったという。

カード番号入力要求でようやく詐欺と気づく

だが、本文中にあった「再配達を依頼する」のバナーを押下して、Tさんに疑念がよぎる。遷移したページで名前、電話番号、そしてクレジットカード番号の入力まで求められたからだ。

「フィッシングメールかもしれない」。さすがにTさんもピンと来たという。ヤマト運輸からこれまでに個人情報の入力を求められた記憶はなかったからだ。考えてみれば、自分のメールアドレスをヤマト運輸に共有した記憶もなく、当然過去にメールでやり取りしたこともなかった。

寸でのところで踏みとどまったTさん。念のため、メールに記載された番号に電話したが、本家の自動応答など同じようなフローによる対応で、「これはだまされる人もいるだろうな」とTさんは感じたという。

メール内にはヤマト運輸のロゴマークもあったが、そのままコピーしたようなほぼ本物同様のもの。さらにメール内の一部リンクは本物のサイトへつながっており、簡単に疑われないよう巧妙に作り込まれていたという。

「タイミング」と「リアリティー」のセットで完全に本物と思い込む

Tさんが、振り返る。「まずヤマト運輸からだったことで信じました。宅配物の多くはヤマトからなので。加えて、いつも贈り物が来るタイミングだったのでてっきり本物かと信じてしまいました。挙げ句に、サイトは本物そっくりで疑う余地はなかったです。さすがに、クレジットカード番号の入力を求められ『おかしい』と気づきましたが、入力してしまう人がいても不思議はないですね」

多くの問い合わせがあったのだろう。ヤマト運輸は5月7日に公式サイトで「重要なお知らせ」として、<ヤマト運輸の名前を装った「迷惑メール・電話」が多発しています。「なりすましサイト」への誘導に十分ご注意ください>と公式ホームページ(HP)上で警告を発した。

そこには、Tさんが受け取ったメールとほぼ同じものが記載され、偽ヤマト運輸の手口も詳細に示され、同社の詐欺被害拡大抑止への強い責任感がにじんでいた。

受け取った場合の対処の仕方

万一、こうしたメールが届いた場合、どう対応すればいいのか。消費者詐欺被害に詳しい佐久間大地弁護士に聞いた。

「届いたメールが”詐欺なのか本物なのか確信が持てない”と不安な場合は、メールに記載のURLをクリックするのではなく、 企業の公式HPもしくは問い合わせ窓口に確認すること。それが一番確実です」

この段階で「怪しい」と感づけたのならまだいいかもしれない。もしも、疑いなく個人情報、そして、カード番号を入力してしまったらどうなるのか…。

「入力された情報をもとに不正利用されることが考えられます。当該アカウントサービスでの不正利用や、クレジットカード情報を入力している場合はクレジットカードの不正利用です。フィッシングサイトにつながる他に、不正なアプリをダウンロードさせる手口もあるようです」(佐久間弁護士)

取り戻すことは困難なため、現状は予防が最善策

残念ながら被害に遭ってしまったとして、なんとか取り返すことは可能なのか。佐久間弁護士が解説する。

「この手の詐欺は相手方の特定ができません。そのため、相手方へ直接請求することは非常に困難です。例えばクレジットカードでの不正利用の被害にあった場合は、気づいた時点でチャージバック等の制度を利用する等、 相手方への請求以外で動くしかありません」

一度詐欺グループに釣りあげられてしまうと、”盗られ損”になる可能性が高いという。これがいわゆるサイバー犯罪の質の悪さで、各方面からどれだけ注意喚起されても一向に減らないひとつの要因ともいえる。

おまけに、ヤマト運輸のフィッシングメールのように、詐欺手法やツール自体も精巧に進化している。さらに日常に溶け込むように犯罪を仕掛けてくるから厄介だ。

少しでも「怪しい」と感じたら、まずは本物に問い合わせるなど確認・リサーチをする。いまのところ、それがだまされないための最善策といえそうだ。

- この記事は、公開日時点の情報や法律に基づいて執筆しております。

関連ニュース

-

「広告ブロッカー」YouTube、ニコニコ動画も対策に苦心 “利用ユーザー”側に法律的な問題はある?

2024年07月10日 09:47

-

「オレオレ」AIクローン音声で“方言”もマスター、特殊詐欺被害は「1日1億円以上」 八代英輝弁護士が語る“だまし”の最新手口

2024年07月05日 18:11

-

占いサイト詐欺被害「年間2000件超」出会い系サイト“下火”で業者が移行か… 悩みにつけこむ「高額搾取」の“悪質手口”

2024年06月23日 09:00

おすすめ記事